> 리뷰

전시는 아카이브다. 《금석지감 오소회전》 유감

박석태 (인천문화재단 지역문화팀)

1. 기획전시와 전시기획

주로 미술관이나 박물관에서 이루어지는 전시는 크게 소장품을 상시로 전시하는 상설전과 특별한 이슈나 유물을 다루는 특별전시 혹은 기획전시가 있다. 그중 특별·기획전시는 특정한 이슈에 대한 다각적이고 입체적인 접근을 전제로 한다. 왜 전시를 통해 그 콘텐츠를 다루어야 하는지에 대한 설명이 명확히 드러나야 한다, 보통 전시가 시작되는 지점에 큐레이터가 직접 작성한 설명이 이에 해당한다. 전시장에 가면 입구에 적힌 ‘큐레이터의 말’ 혹은 ‘전시를 기획하며’ 등의 문구를 잘 읽어야 하는 이유다. 사실 전시에 대한 콘셉트나 기획 의도 그리고 전시의 구성이 그 글에 농축되어 있기 때문이다. 그렇게 전시를 기획한 큐레이터(기획자)의 목소리에 귀 기울이면 앞으로 펼쳐질 전시의 반은 이해한 것이나 다름없다.

그리고 기획전시는 다루는 이슈나 작품에 대해 어떻게 정의 내리는지, 그리고 어떻게 그러한 정의가 가능한지에 대한 설명이 체계적으로 뒤따라야 한다. 당연히 여기에는 그간의 학문적 연구 성과가 반영되어야 하지만, 전시는 그것을 대중이 자연스럽게 이해하기 쉬울 뿐 아니라 흥미로운 방식으로 풀어내야 함은 물론이다. 대중적인 전시는 학습의 효과와 함께 보면서 즐길 수 있어야 하는 문화콘텐츠이므로 그렇다.

이때, 전시에서 보여주는 콘텐츠가 어떻게 전개되어왔는지, 혹은 어떤 변형의 과정을 거쳤는지 등을 철저한 사실에 근거하여 객관적으로 보여주어야 한다. 당연한 말이지만 전시장에 설치된 패널이나 월텍스트(wall text), 네임택에 적힌 내용은 전시기획자의 철저한 연구와 고증에 근거한다. 또 요즘 많이 활용하는 영상 콘텐츠나 키오스크와 같은 상호작용(interactive) 장치 역시 전시를 흥미롭고 유익하게 즐길 수 있는 중요한 수단으로 여겨진다.

이게 끝은 아니다. 그 콘텐츠가 이후 어떤 결과와 영향을 초래했으며, 그것을 지금의 우리가 어떻게 바라볼 수 있는지와 같은 맥락과 해석의 관점까지 관객에게 제시할 수 있어야 하는 것이 기획전시인 것이다. 그래서 기획전시는 ‘입체적’이어야 한다. 단편적으로 작품을 나열하는 데 불과한 전시는 정말이지 매력 없음을 넘어 모처럼 귀한 시간을 투자해 전시장을 찾은 관객에 대한 결례다.

전시가 열린 한중문화관 입구

전시장 내부

(사진제공: 박석태)

2. 오소회전 유감

결론부터 말하자면, 지난 6월 28일부터 7월 24일까지 한중문화관 고유섭홀과 우문국홀에서 열린 <금석지감(今昔之感) ‘오소회(五素會)’展>은 한 마디로 전시에 대한 아쉬움을 넘어 전시기획 자체에 대한 의문과 회의감이 진하게 남는 전시였다. 인천미술의 역사를 거론할 때마다 오소회가 활동하던 때의 정감 넘치던 지난날을 회상하곤 하는 이들의 과거지향적 태도가 전시에도 그대로 투영된 듯하여 입맛이 쓸 수밖에 없었다.

전시장에 들어서면 오소회에 대한 짤막한 설명 ‘전시를 시작하며’가 패널도 아닌 여기저기 주름이 간 실사 출력물 그대로 벽에 붙어 있다. 이 전시의 콘셉트임에 분명한 금석지감(今昔之感)에 대한 뜻풀이는 아마추어의 일기와 같았고, 오소회를 설명한 글귀도 불과 아홉 줄에 불과하여 인천 미술사에서 오소회가 차지하는 비중과 의미를 전혀 알 수 없다.

그 후 ‘작가 소개’가 이어지는데, 김영건, 우문국, 이경성, 유희강, 장인식에 대한 소략한 프로필 정도여서 그들이 인천미술에 미친 영향도 파악하기 어려웠을뿐더러 그나마도 디자인 요소라고는 찾아볼 수 없는 텍스트 위주로 ‘줄줄’ 기술되어 웬만한 인내심의 소유자가 아니면 읽기조차 싫어진다. 앞에서 말했지만, 전시의 전반부에 제시되는 전시기획자의 변은 그 전시의 거의 모든 것일 수 있다. 그러나 안타깝게도 전시기획의 의도, 전시의 구성, 전시를 통해 관객들이 얻어 갈 문제의식 등이 압축되어 표현되어 있어야 할 자리에 기껏해야 금석지감의 말랑한 뜻풀이가 등장하고, 오소회라는 콘텐츠를 왜 다루는지조차 불분명한 정체를 파악하기 힘든 문구로 채워져 시작부터 고개를 떨굴 수밖에 없었다.

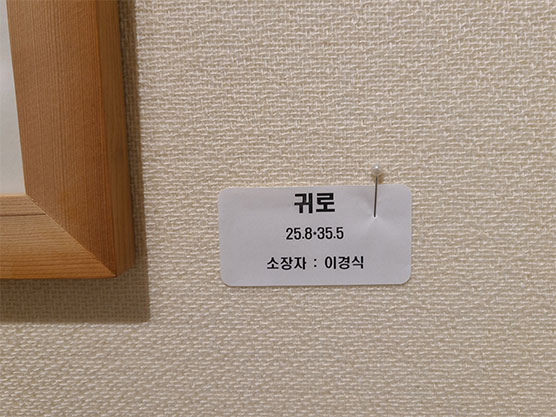

다섯 명의 작가가 구획을 나누어 작품이 일률적으로 걸린 전시장 안으로 들어가면 문제는 더욱 심각해진다. 도무지 작품을 어떤 기준으로 전시했는지조차 가늠할 수 없다. 중요 작품의 개요를 설명하는 패널 따위는 없다. 압핀으로 고정한 네임택에는 작품 제목, 크기, 소장자 이름만 덩그러니 조악하게 인쇄되어 있을 뿐이다. 작품의 정보 중 가장 중요한 제작 연도와 기법조차 없다. 소장자가 그리 중요한지 이 전시를 통해 새삼 느꼈다면 지나친 표현일까.

도록 역시 전시의 연장에 지나지 않는다. 앞서 말한 ‘전시를 시작하며’, ‘작가 소개’, ‘오소회를 기억하며’가 앞부분에 배치되고, 작가별로 출품된 작품을 순서대로 나열했을 뿐이다. 여기도 제작 연도와 기법은 보이지 않는다.

전시장 입구의 전시 설명

작품 제목, 크기, 소장자가 인쇄된 네임택

(사진제공: 박석태)

3. 아카이브의 활용에 대하여

전시는 단순히 작품을 걸어놓는 행위가 아니다. 더욱이 ‘오소회’라는 인천미술의 초창기를 대표하는 작가들의 전시는 그간의 연구 성과를 바탕으로 그에 대한 전시기획자의 명확한 평가가 따라야 하는 ‘입체적’ 행위와 결과물이어야 한다. 물론 오소회나 인천미술의 초창기에 대한 연구가 여전히 답보상태에 머물러 있다는 사실은 인정할 수밖에 없다. 그러나 적어도 특정 시대를 다루는 기획전시라면 그 한계를 인정한 채 한 걸음 나가 일정한 성취를 거두어야 한다. 그렇지 않다면 하지 않는 것보다 못하다. 옛 콘텐츠를 옛 방식 그대로 보여주어서는 안 된다. 그건 요즘 흔한 레트로(retro)도 아닌 그저 무책임일 뿐이다.

이 전시를 통해 절감한 사실은 공공 아카이브의 필요성이다. 여전히 성에 차지 않는 수준이어도 인천미술 연구자는 존재한다. 그리고 그들의 연구 성과도 조금씩 수면 위에 드러나고 있다. 하지만 그러한 성과를 집약하여 공공재로 환원하는 시도는 거의 없다고 봐야 한다. 인천미술 연구가 이토록 부진의 늪에 빠진 이유일 수 있다.

인천미술의 역사를 다루는 기획전시라면 그 자체가 훗날 중요한 아카이브로서 기능을 할 것이라고 믿는 필자로서는 이전의 연구 성과와 만나려는 시도가 눈에 보이지 않는 이 기획전시가 그래서 안타깝기만 하다. 답은 역시 인천시립미술관 건립과 학예연구뿐인가. 2027년으로 시립미술관 개관이 늦춰졌다는 소식이 그래서 더 암울하게만 들린다.

박석태 (朴奭泰, Park Seok-Tae)

미술비평가, 「일제강점기 인천의 전시 공간」, 「인천미술, 탐색과 도전 사이에서」 등의 글을 썼다. 현재 인천문화재단 지역문화팀 근무

Robert FHxTanQlkJbxeJblak 6 19 2022 what is priligy D HPLC MSMS analysis of aldosterone from whole brains of wild type mice injected first with either vehicle n 4 or Cyclosporin A CsA n 4 then followed by aldosterone

Second, the cloning of renal potassium channels has provided new insights into the structure of potassium channels and their regulation how can i get cheap cytotec online